カミュの「ペスト」は、ヨーロッパにも大惨劇をもたらした第2次世界大戦の暗喩とも読める。ノンフィクションのように錯覚しがちだが、ペスト自体はこの200年ほど、ヨーロッパで流行した事実はない。ともかく大厄災をきっかけに改めて神の無力が浮上する。それでも信仰に生きるのか、人間の意思で実存的に未来を開くのか。両者の相克を最重要なテーマに、後のノーベル文学賞へと系譜は続く。カミュに遅れること7年、やはりカミュと同じ実存主義の文学者で哲学者のサルトルも、ノーベル文学賞を1964年に受賞する(ただし本人は辞退)。

ノーベル・アカデミーの人文主義的な思想の系譜は脈々と続いている。僕が卒論を書いたアイルランド出身のサミュエル・ベケットは、その流れの最後に来る人かもしれない(1969年に受賞)。戯曲「ゴドーを待ちながら」が良く知られるが、神なき世界で目的地を喪くし、廃墟となった世界を漂流する人間が、なおかつ神を求める悲哀を、乾いた哄笑も織り交ぜフランス語の小説として書いた。美しく切ない末期の眼のような筆致は、文学の極北だろう。

とまあ、語ってきたが、このように神と人文主義の交錯をテーマにした作家をノーベル文学賞に推す太い流れを、僕は「第一潮流」と呼ぶことにする。これは八百万の神を祀ってことが済む我々と違って、一神教徒の西洋の文化圏では最重要の切実なテーマなのである。

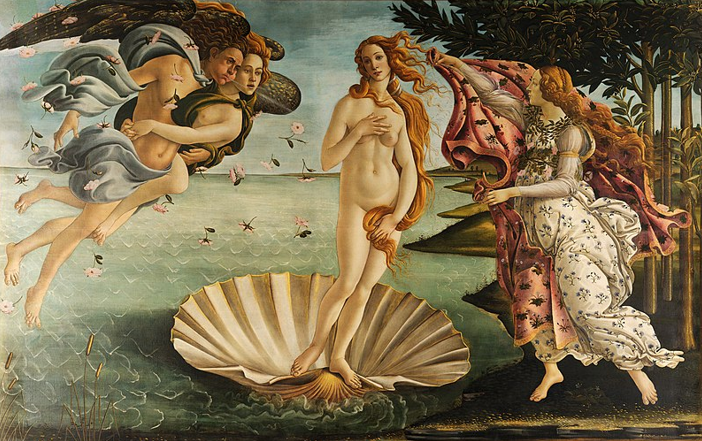

さて、「第2潮流」を語る前に、話はちょっと迂遠になるが、ヨーロッパ人の神離れはどこから始まったのか。4世紀にローマ国教となったキリスト教が千年もの王国を築いていたはずだが。僕の専門の美術でいえば、始まりは間違いなく15世紀のルネサンス。画像は、誰もが知るボッティチェルリの《ヴィーナスの誕生》(1483頃)。ルネサンス絵画の代表として日本の教科書にも取り上げられるが、神離れして極めて「背神的」な絵であることは説明されない。ルネサンスを「文芸復興」などと言う言葉とセットで覚えていると、事の本質を理解しないままに終わってしまう。